| 定期演奏会 |

![]()

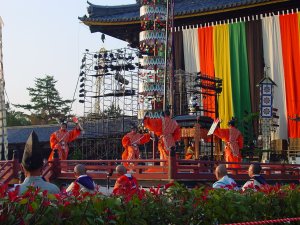

令和8年1月12日(成人の日) 午後1時 於 春日大社林檎庭

【管 絃 の 部】

・黄鐘調音取 拾翠楽

【舞 楽 の 部】

・振鉾三節(左舞・右舞)

・萬歳楽(左舞)

・八仙(右舞)

・長慶子

![]() 終了しました

終了しました

2025年 令和7年11月3日(文化の日)

| 明治祭 奉納舞楽 午前10時 於 春日大社林檎庭 |

| 曲 目・配 役 |

| ・抜頭(左舞) 八木 堅二 |

| 萬 葉 雅 楽 会 午後1時 於 春日大社萬葉植物園 〔雨天の場合〕感謝・共生の館 |

| 曲 目・配 役 |

| 【管 絃 の 部】 ・盤渉調音取 蘇莫者 【舞 楽 の 部】 ・振鉾(左舞・右舞) 永井 信行 ・ 光本 健吾 ・打毬楽(左舞) 野中 宏美 ・ 鈴木 千春 ・ 戸田理絵子 ・ 金子美千留 ・八仙(右舞) 大森 洋平 ・ 多田羅康孝 ・ 福本 翼 ・ 福本 樹 ・抜頭(左舞) 神田 一郎 |

| ・長慶子 |

| 曲 目 解 説 | |||||

| 【舞楽】 ・抜頭(ばとう)=左舞 天平年間に印度の僧婆羅門とベトナムの僧仏哲によって伝えられた林邑楽(りんゆうがく)の一つで、毛べりの 裲襠(りょうとう)装束を着け、太い桴を持って舞う。 猛獣を退治した孝子の物語を表したもので、太鼓と笛の部分は獣と格闘する場面、合奏のときは仇討ちを終え、山路を両手で分けつつ喜び勇んで下ってくる状を表す。 本日用いる面は、元宮内庁楽部首席楽長であられた故芝孝祐師のご遺族より、平成25年12月に春日大社に奉納された面で、正徳元年(1711)の箱書きがある。現在知られる抜頭面の系統に属さない独特な面である。 芝家は、平安時代より続く南都の雅楽を継承する家系「楽家」で、孝祐師は長きに亘り公益財団法人南都楽所へ熱心にご指導いただいた。そのご遺志を受けて特別に御神前に披露される。 |

|||||

| |

|||||

| 【管絃の部】 ・盤渉調音取(ばんしきちょうねとり) 雅楽には6つの調子があり、盤渉調は洋楽のB音に近い盤渉調音を基音とする調子をいう。 音取とは元来演奏する各楽器の音調を整え、和すことを目的として演奏したものが、次第に演奏する管絃の曲を示し、その雰囲気をも兼ねてもたらす意味で前奏する短い曲をいう。 |

|||||

| ・蘇莫者(そまくしゃ) 聖徳太子が最も好まれた曲で、伝によると太子が河内の亀ケ瀬を通られるとき、馬上で洞簫(どうしょう)を吹かれると山の神が感に堪えず現れ出で、笛に合わせて喜び舞ったのを舞いに作ったといわれる。 今回は舞いを伴わない管絃の形式で行う。拍子は特殊で、只拍子(ただびょうし)という6拍子(2拍子と4拍子の混合拍子)で演奏する。 |

|||||

| 【舞楽の部】 | |||||

| ・振 鉾(えんぶ) 舞楽の始めに必ず奏する曲で、国土安穏、雅音成就を祈って舞台を浄めるために舞われる。 鉾を持つ赤袍(ほう)の左方舞人と、緑袍の右方舞人が笛の乱声にあわせて鉾を振って舞う。 |

・打毬楽(たぎゅうらく)=左舞 舞人4人が錦縁(にしきへり)の裲襠装束に巻櫻冠をつけ、右手に五色に彩色したゴルフクラブやクリケットのバットのような形の毬杖(ぎっちょう)を持って舞う。 舞の半ばで一臈が懐中から五色の木製の毬子(たま)を取り出して舞台に置き、毬杖でゆっくりと打つふりをして毬子の周りを一回りする。 古くは競馬や相撲の会などに舞われ、五月節会に40人の舞人が舞ったという記録もある。 |

|||||||

|

|

||||||

| 毬杖、毬子 | |||||||

・八仙(はっせん)=右舞 崑崙八仙(ころばせ)ともいい、中国崑崙山の8人の仙人が帝の徳を慕い、来朝して曲を奏し舞ったところからこの名があるといわれている。 舞人4人が鯉の刺繍の上から網をかけてある袍を着て、口から鈴の垂れた面をつけて舞う。 別名鶴舞(つるまい)とも称せられる。これは面が鶴に似ていて口から垂れた鈴の音は鶴の鳴き声に似ており、また仙は仙禽で鶴のことである等の諸説によるものである。破と急の舞がある。 |

|||||||

|

|||||||

| 八仙面 | |||||||

| ・抜頭(ばとう)=左舞 舞人の持つ桴を曲半ばで舞台に置き、舞台を降りる折に再び手に取る、他の楽曲にない珍しい所作がある。 |

|||||||

| 、・長慶子(ちょうげいし) 舞楽の会が終わって、参会者が退出するときに演奏する曲で舞はない。 平安時代の楽聖、源博雅の作曲にかかるもので、曲調のよく整った、リズムの軽快な曲である。 |

|||||||

![]() 終了しました

終了しました

令和7年5月5日 こどもの日

午前10時 於 春日大社林檎庭

|

|

| 曲 目・配 役 | |

| ・還城楽(右舞) 三石 貴之 |

|

午後1時 於 春日大社萬葉植物園 〔雨天の場合〕感謝・共生の館

|

|

| 曲 目・配 役 | |

| 【管 絃 の 部】 ・盤渉音取 輪 臺 【舞 楽 の 部】 ・振鉾(左舞・右舞) 西田 直樹 ・ 光本 健吾 ・迦陵頻(左舞) 天羽 一葉 ・ 今井 大道 ・ 村田 悠希 ・ 鈴木 公悠 ・胡蝶(右舞) 中村 侑加 ・ 中村 加奈 ・ 金子 慧美 ・ 鳥越 賢木 ・萬歳楽(左舞) 黒川 雄太 ・ 丸山 依織 ・ 国末 綺香 ・ 丹羽 隆貴 ・登天楽(右舞) 多田羅 康孝 ・ 福本 翼 ・ 西村 明延 ・ 福本 樹 |

|

| ・長慶子 | |

| ※ 天候等により、曲目が変わることがあります。 |

| 曲 目 解 説 | ||||

| 菖蒲奉納舞楽 午前10時 春日大社林檎庭 | ||||

| 【舞楽】 還城楽(げんじょうらく)=右舞 蛇を好んで食する胡国の人が蛇を発見してよろこぶ姿をかたどって作られたものといわれ、一名「見蛇楽」ともいう。 古書によれば唐の玄宗皇帝が韋后の乱を平らげて夜半に宮城へ凱旋したものを祝って「夜半楽」或いは「還城楽」という楽曲を作ったものを、後世見蛇楽と音がよく似ているところから、いつの間にか印度楽である見蛇楽を唐楽の還城楽と混同するに至ったものといわれている。装束は裲襠(りょうとう)装束という胡人の服装と思われるものを着け、赤色の恐ろしげな面に、左手に蛇を、右手に緋房のついた一尺余りの桴を持って舞う。 還城楽には左右あって、左方は只(ただ)拍子という6拍子の曲、右方は夜多羅(やたら)拍子という5拍子の曲で舞う。本日は右方を舞う。一人舞である。 |

||||

|

||||

| 萬葉雅楽会 午後1時 春日大社萬葉植物園 〔雨天の場合:感謝・共生の館〕 | ||||

| 【管絃の部】 盤渉調音取(ばんしきちょうねとり) 雅楽には6つの調子があり、盤渉調は洋楽のB音に近い盤渉調音を基音とする調子をいう。 音取とは、元来演奏する各楽器の音調を整え和すことを目的として演奏したものが、次第に演奏する管絃の曲を示し、その雰囲気をも兼ねてもたらす意味で前奏する短い曲をいう。 |

||||

| 輪 臺(りんだい) 中国の西域(中央アジア)の地名を曲の名としたもので、唐の時代に中国に伝わり、その後わが国に伝来したものである。 舞楽として演奏されるときには「輪臺」を序、「青海波」を破として組み合わされ舞われる。 今回は舞いを伴わない管絃の形式で演奏する。 |

| 【舞楽の部】 振 鉾(えんぶ)=左舞・右舞 舞楽のはじめに必ず奏する曲で、国土安穏、雅音成就を祈って舞台を浄めるために舞われる。 鉾を持つ赤袍(ほう)の左方舞人と、緑袍の右方舞人が笛の乱声にあわせて鉾を振って舞う。 |

||||||

|

||||||

迦陵頻(かりょうびん)=左舞 奈良朝時代に林邑(りんゆう)〈今のベトナム地方〉の僧仏哲(ぶってつ)が伝えた林邑八楽のひとつといわれる印度系の舞である。説話によると、祇園精舎の供養の日に極楽にいるというめでたい霊鳥・迦陵頻伽が飛んできて舞ったのを妙音天が舞に作ったという。 4人の童子が、四季の花をかざした天冠をいただき、鳥の羽根を背に、銅拍子を持って舞う可憐な童舞である。 |

||||||

|

||||||

| 胡蝶(こちょう)=右舞 延喜6年(906)8月、宇多上皇が童相撲をご覧になられるについて、山城守藤原忠房が作曲し、舞は敦実親王によって作られた。 迦陵頻と一対として鳥蝶ともいう。 4人の童子が背に極彩色を施した大きな蝶の羽根を負い、額に山吹の花をかざした天冠をつけ、手にも山吹の花を持つ。 花に遊びたわむれる蝶をあらわしている。 |

||||||

|

||||||

| 萬歳楽(まんざいらく)=左舞 隋の煬帝が、楽正白明達に作らせたもので、鳳凰が萬歳と唱えるのを舞いに表したものといわれている。 慶賀の際には必ず舞われる荘重閑雅、品位の高い曲である。 舞人は4人、赤の襲(かさね)装束に鳥甲をかぶって舞う。 |

||||||

| 登天楽(とうてんらく)=右舞 舞人4名が、2頭の獅子が向かい合う大きな刺繍の文様を随所に配した美しいデザインの袍が特徴的である蛮絵(ばんえ)装束を着し、巻櫻冠をかぶって舞う。 山階寺(興福寺の旧称)では、童舞の曲として舞われていたという。 教訓抄(南都楽聖 狛近真の著)に「此曲モ クワシク(詳しく)申シタルコトナシ(後略)」と詳細は不明である。 |

||||||

| 長慶子(ちょうげいし) 舞楽の会が終わって、参会者が退出するときに演奏する曲で舞はない。 平安時代の楽聖、源博雅の作曲によるもので、曲調のよく整った、リズムの軽快な曲である。 |

||||||

|

期日 |

行事 |

場所 |

内容 |

| 1月1日 | 歳旦祭 | 春日大社 | <奏楽> |

| 1月2日 | 日供始式 | 春日大社 | <奏楽> |

| 1月3日 | 元始祭 | 橿原神宮 | <奏楽> |

|

1月 |

舞楽始式 | 春日大社 | <舞楽> 振鉾三節他 |

|

2月3日 |

節分万燈籠 | 春日大社 | <舞楽> |

|

2月11日 |

紀元祭 | 橿原神宮 | <奏楽> |

|

2月15日 |

涅槃会 | 興福寺 | <管絃法要> |

|

2月17日 |

祈年祭 | 春日大社 | <奏楽> |

| 3月9日 | 人形供養 | 正暦寺 | <管絃法要> |

|

3月13日 |

春日祭 | 春日大社 | <和舞> |

|

3月21日 |

聖霊会逮夜 | 法隆寺 | <管絃法要> |

|

3月22日 |

聖霊会 | 法隆寺 | <管絃法要> |

|

3月 |

花会式 | 薬師寺 | <舞楽> |

|

4月29日 |

和舞・東遊奉納祭 | 春日大社 | <国風歌舞> 和舞 東遊 |

|

5月2日 |

聖武天皇祭 | 東大寺 | <舞楽> |

|

5月5日 |

菖蒲祭 | 春日大社 | <舞楽> |

|

8月14日 |

中元万灯籠 | 春日大社 | <舞楽> 萬歳楽 |

| 8月15日 | 大文字慰霊祭 | 春日大社飛火野 | <奏楽> |

| 9月17日 | 長寿祭 | 春日大社 | <舞楽> 敷手 |

| 9月 | 采女祭 | 采女神社、猿沢池 | 〈管絃〉 |

| 10月5日 | 例祭 | 手向山八幡宮 | <奏楽> |

| 10月16日 | 例祭 | 丹生川上神社 | <奏楽> |

| 10月17日 | 例祭 | 漢国神社 | <奏楽> |

| 11月3日 | 明治節祭 | 春日大社 | <舞楽> |

| 11月17日 | 例祭 | 談山神社 | <奏楽・舞楽> |

|

12月15~17日 |

春日若宮おん祭 | 春日大社及び御旅所 | <国風歌舞> <舞楽> <その他> |

| 地久 | 賀殿 | |

|

|

|

| 還城楽 | 蘇莫者破 | |

|

|

|

| 新靺鞨 | 胡徳楽 | |

|

|

|

| 陪臚 | 太平楽 | |

|

|

|

| 落蹲(大神流) | ||

|

||

このサイトの写真、図版等の転載、複製は、ご遠慮ください。

Copyright (C) 2004 公益社団法人南都楽所